CLOSE

CLOSE

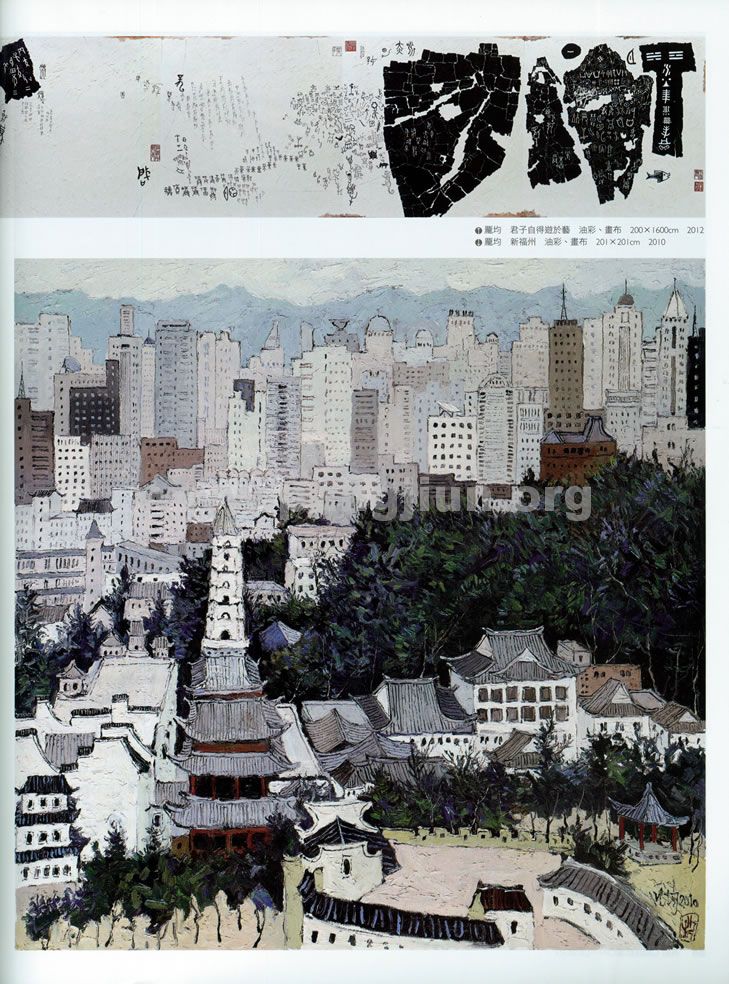

畫齡超過一甲子的龎均,11歲時便闖出「繪畫神童」的名號。龎均在父親龎薰琹慧眼獨具的鼓舞下,以格外敏銳因而與眾不同的灰色調,撰寫成畫布裡的風采情致。他所生活的北方山水,以及他所吟詠的宋詞唐詩中的雲霧江月,據其感知多是灰色,這個不論就彩繪或單色畫皆屬最難處理的色階範圍,對龎均而言是最具詩意的風景。

如果不是龎均親自講述,你會以為面前這個人講的是一部小說情節,然而,這並不是小說,是發生在龎均身上的真實經歷,精采程度足以媲美小說、宛如電影。

前往龎均位於新店的家中,那天天氣陰鬱,完全符合清明時節雨紛飛的景象,濛濛心境在踏入龎均畫室的那一刻頓然開闊,眼前是一幅約250號的巨作〈白居易之足跡(蘇州明月灣)〉,畫面的絕大部分背景是龎均慣用的灰色調,橋頭的兩棵枯樹,挺著尚未有綠芽的樹枝,此景雖寒卻不覺冷,頗有「朝作輕寒暮作陰,愁中不覺已春深」的意境,如果時間允許,光是這幅畫就足以令人凝視思索半晌。

提到龎均,便不得不提到他的父親龎薰琹;提到龎薰琹,也不得不提到他的兒子龎均。兩代藝情,情深相繫。原本習醫的龎薰琹,在上世紀20年代前往法國留學,轉而成為中國第一代的油畫家龎薰琹的太太丘堤則是留學東京的藝術家。龎均自小就在融合西洋近現代藝術與東洋繪畫的家庭中成長,正如他所言,他完全有一個發展藝術創作條件的環境,「要鉛筆有鉛筆,要彩色筆有彩色筆,要畫油畫也都有東西,一切都很自然,所以我11歲就在畫油畫了。」

1936年龎均出生於上海,還沒有滿月,龎薰琹便受徐悲鴻之邀前往北平國立藝專教書,舉家搬遷北平;龎均未滿周歲,盧溝橋事變發生,一家在危險之中徹夜離開北平。龎均的記憶是從三歲在昆明開始的,後來前往成都,那是他童年的故鄉。在一無所有的情況下,龎均只能不停地畫畫。1946年全家前往廣州,廣東藝專音樂系主任馬思聰是龎薰琹的好友,邀請龎薰琹前往該校擔任美術系主任,生活總算稍微安定了一些。

龎薰琹對兒女採取的是無為教育,令我聯想到16世紀法國哲學家蒙田(Michel de Montaigne)的父親,他主張一種快樂主義的教育方式,家長們恐怕沒料到自己的作法會對孩子產生深遠的影響。龎均成為藝術家是最自然不過的事情,但令人驚訝的是,龎均竟如此早熟就成為了一位藝術家。1947年,龎薰琹為兩個孩子舉辦一次油畫聯展,隔年,則是幫龎均單獨舉行了一次油畫個展。兩次展覽,扭轉了龎均的人生。1949年,年僅13歲的龎均進入杭州美術學院就讀,三年後考取北京中央美術學院,是徐悲鴻的「末代入室弟子」。1954年畢業,創下當時「最年輕的大學畢業生」紀錄,隨即展開了他以藝術做為一輩子志業的生活,龎均曾說:「冥冥之中,藝術已是我的不歸路。」回想過往,龎均完全是走在這條路上,至今依然如此。

除了「繪畫神童」的稱號引人注目之外,畢業後他所繪的〈工地洗衣組〉則成為龎均的第一件代表作。龎均的家庭背景導致他始終走在藝術創作的前端,甚至可說遠超過他的同學與師長,〈工地洗衣組〉一作中,顯然藏不住龎均對於色彩與結構的高敏感度。1950年代,是知識分子嚴重遭受打壓的年代,龎薰琹放下了畫筆,龎均也開始遭受批判,他在現實環境的嚴苛限制下,繼續畫出心中想畫的作品,從「俄羅斯畫派」暗淡的灰,昇華到法國「北歐畫派」明亮的灰,灰色調的運用更加與眾不同。1954年到1980年的26年期間,是坎坷多變、大起大落的歲月,使得龎均的思想成熟,藝術理念更為堅定。

1980年,龎均選擇離開大陸前往香港,離開前夕,龎薰琹不忘鼓勵兒子的灰色調,他對龎均說:「你一定要自己開畫展,你的灰色調很特別,一般人畫不出來,出去以後 你就走這條路子,二、三十張作品就可以開一個展覽,一直畫下去,一定會很成功。」

1980年代,離開大陸到香港生活不是一件容易之事,也讓龎均深刻體會到人情冷暖。傳奇地,幾乎在毫無人知的情況下,龎均好不容易開了一次畫展,奇蹟似地賣掉九張畫,又因為該次個展機緣,接著順利在中文大學開班教授油畫,人生又總算再次安頓穩定。但香港這個城市,怎麼說都似乎無法跟龎均重疊起來。

龎均說道:「實際上來說,我無法在香港生活,因為香港完全是個金融社會。……如果我要去做法國的公民的話,等於要完全從頭學起,包括法國的文化、歷史,如果 只是在那裡僑居是沒有意思的,我不能生活在唐人街裡頭。所以我覺得,如果要繼續搞好創作的話,還是要待在中國的文化背景裡,但是我又已經從大陸出來了,不願意走回頭路,新加坡雖然中國人也多,但是太小了,想來想去,感覺還是臺灣比較好,所以我就來到臺灣。」

龎均與臺灣原本就多一份親情連繫。龎均的妻子籍虹也是一位油畫家,籍虹的父親張子揚當時是臺灣的立委。雖然中間旅居香港七年,取得香港公民身分證、通過臺灣教育部考試之後,龎均終於順利地攜家帶眷定居臺北,開啟一扇自由無拘束的創作世界。

畫室客廳裡,除了尚未完成的巨作之外,另一側則是剛完成的較小尺幅的風景畫作,這一大一小兩件作品散發著詩的優雅與緩慢。接著來到地下室的畫庫,為配合拍照,龎均搬出一件件肖像、靜物、花卉作品,視覺頓然被五彩 繽紛的色彩填滿,甚至帶有嘉年華式的熱情與豐富。成長環境、文化素養、人生際遇,這三點基本上決定了藝術家的創作觀念與風格,翻開龎均的畫冊,很容易得以感受到他筆下兩種截然不同的創作想法,這兩條路都是從心出發,最終也都繞回到了出發點。

其一,是龎均的灰色調,大山大水的灰色調最令人稱道,灰色是「介於」的過渡,不過分百,亦不過分黑,在如此乾淨、淡然的背景中,黑色線條的掌握便顯得至關重要,龎均在這條道路上,始終探索著線條的可能性。他說:「為什麼我現在的作品裡,線條畫得比較多,因為我覺得西方人畫不出來這些線條的感覺,這種繪畫的意境,只能是中國的藝術家創造出來,受文化背景、文學等元素的影響才有可能實現。」藝術家追求與眾不同的藝術表現時,經常會從異國文化中摘取靈感,或在自身文化中往歷史的上游回溯。龎均自幼除了接觸畫筆,對中國文學亦不陌生,養成他身上一股自然流露的中國文人底蘊,他從事西畫創作,透過油畫這項媒材,透過灰色調的處理,欲訴說的實為東方精神,畫以載情的一種宣洩與感染。「書畫同源」,書法本身即是透過線條展現東方美感的藝術,龎均灰色調上的黑色線條,或深或淺,或粗或細,複雜交錯,如果人的心能如這一片灰色調,面對人生各種善惡因緣,也許能看得更明白、更豁達一些。龎均畫山水,此處的灰色調又帶有乾燥的濕氣感,雲煙總而水氣盒,相 較於水墨畫,油畫並沒有水的渲染痕跡,因此產生了「乾燥的濕氣感」。這條創作風格隱含著內斂的情感,抒情的寫意,無疑是東方精神的當代體現。

其二,龎均受法國後印象派、野獸派的影響,導致他始終在色彩上不斷實驗,以色彩為主題的魔術,彷似永遠都能夠產生不同的化學變化。對色彩的敏感度是一種與生俱來的天賦,多年來龎均一而再、再而三地鑽研著他對色彩的研究,比如他提道:「我現在覺得繪畫的語言很重要的就是色彩,要刻畫出精細的造形反而比較容易,尤其現在科技發達,很多設備可以輔助,可是色彩是感性的,要靠自己的靈感,靠自 己的眼睛去捕捉最美的東西,畫在畫布上。」又說:「我自己的理解是,造形是可以變化的,甚至可以不要造形,比方說抽象畫,但任何一位畫家都不可丟棄色彩。」數不清的靜物、花卉作品,想傳達給觀者的是一個個關於色彩的小祕密,屬於龎均的實驗、龎均的探索。

如今,龎均已從國立臺灣藝術大學退休,心無旁鶩地享受退休後完完完全全的創作生活。尼采在《曙光》中寫到:「當一項技巧已經超越熟練,達到老練的境地,是什麼樣的狀態呢?首先要做到滴水不漏,而且執行時沒有絲毫猶豫,看似粗糙,其實精準無比,毫不浪費時間。」這段話語完全可套用在龎均身上。龎均的畫齡近60多年,這個數字應該是無人能及了,他自稱前30年只鑽研技術(刻苦地研究印象派、野獸派之技法與理論),後30年才逐漸精通究竟什麼是油畫技巧中的「藝術元素」和「美學概念」,從而跨進「表現藝術」的境界,找到自我的表現方式。

雖然退休後,創作時間增加了,但龎均深感到體力上的危機感,目前以有計畫地挑戰大幅作品為目標,這也是為了未來的展覽需要,在美術館展出時必須有大尺幅作品,否則展覽的力度很容易會被空間給稀釋掉。人生七十才開始的挑戰,對龎均而言是工作也是樂趣,是藝術也是生活,一張白畫布擺在眼前,或許今天離目標還很遠,但每一天的努力正是為了蓄積明天更接近目標的力量。龎均累積至今的60年時光,凝結在他畫筆下無法被取代的藝術表現,在龎均所形容「既火熱又冰冷」的畫壇年代中,龎均的作品仍有濃烈的熱情,仍有理性的反思,水墨之道與油彩之法的結合,終會引領東方油畫發展出嶄新的樣貌,在 色、形、線之間,龎均無疑是最踏實、最努力的實踐者,「所有好事都要繞遠路,才能逐漸接近目的地」。

李:談談你小時候的生長背景。

龎:我真正的老家是常熟,常熟在江南是最好的魚米之鄉,自古以來屬於文化古城,孔子弟子當中的顏子就是常熟人,他對這個地區的後代影響非常大。我父親(龎 薰琹)原來是學略的,在上海的震旦大學,本來他要到德國,後來去了法國,又因為他本身很喜歡畫畫,留學法國時轉向學習藝術,結果到我這一代也是搞藝術,而我的下一代同樣也走上藝術創作的路。

我父親在中國近代歷史裡面是屬於第一代留學的藝術家,也就是說在當時的社會背景下,是首次到西方去學習的人,不過西方已經進入到所謂的近現代了,所以在繪畫這領域有兩部分,一部分像徐悲鴻,老老實實地接受西方古典傳統的藝術訓練,但1920年以後的西方早已經不是這個狀況了,進入到近現代範疇,而第一代留學畫家中,我父親、林風眠,以及我父親最好的朋友常玉,這幾個人則是跟西方的藝術同步。徐悲鴻回國之後,我認為他一生最大的功績就是傳播了西方的藝術教育。因為社會的種種波動,以徐悲鴻做為傳統藝術教育來說是一直延續下來的,而像我父親主張現代藝術的一派則是被中斷的,當然現在又再重新探討很多當時重要的價值與意義。

我是1936年出生,聽我父母親說,我還沒有滿月,徐悲鴻就叫我父親到國立藝專教書。我還沒有滿周歲,就發生了盧溝橋事變,我們一家又離開了北平。我母親是留日的,她屬於第一代留日藝術家,第一代的老藝術家們,無論是留學歐洲,或像我母親所學到的東洋的東西,對我來說都很熟悉。整個抗戰期間,我是生活在四川成都,家裡來往的人都是藝術家,還有一些國外人士。

李:談談父母親對你的教育態度。

龎:從我父母的觀點來說,我的成長就是在一個藝術家庭裡頭,倒也不是說爸媽給我上什麼藝術方面的課,他們從來沒有這樣,我父親的主張是,小孩子是不能夠教的,我現在想起來也很認同,就是說當你用某種方式或觀點去灌輸在一個小孩子身上時,他其實就死掉了。而我就是在一個完完全可搞藝術的條件下成長,要鉛筆有鉛筆,要彩色筆有彩色筆,要畫油畫也都有東西,一切都很自然,所以我11歲就在畫油畫了。

我父親關注的是什麼呢?他當時想:小孩子畫得這麼好,給你們辦一個畫展。於是幫我們寫海報、找場地,就這麼展覽了,這就是他的教育方式。他沒有說過「你將來一定要成為藝術家」這種話,但你比較聰明、比較好的方面,他都盡量鼓勵。我記得1947年時,父母親去香港把我們留在廣州,父親回來的時候給我帶了一本馬諦斯畫冊、一本畢卡索畫冊、一本20世紀初的藝術家畫冊。家裡各式各樣的藝術家畫冊都在看,沒有什麼是禁止的,是這麼樣的一個環境。

李:你小時候就喜歡寫生,那時是跟姐姐一起去,還是喜歡自己單獨跑出去寫生呢?

龎:油畫寫生是從寺廟開始,但其實更早之前我就用水彩畫寫生了。大概是1946年吧,我們要往廣東的方向去,船行得很慢,天天日出日落我都在畫兩岸的風景,一直畫到九江。我父親約了朋友像傅雷、黃苗子這些人去廬山避暑,上面環境更好,我們一邊玩,一邊用水彩寫生。回到上海之後,生活過得很苦,沒有房子住,又去了浙江,我跟我父親會一起去寫生。1947年開了第一個畫展,那是跟我姐姐一起,1948年回到上海期間,又跟我父親到杭州去寫生,回來開了一次我自己單獨的油畫個展。

李:你當時還那麼小,還記得當時是什麼樣的感受嗎?有沒有因為開了畫展之後立志要當藝術家呢?

龎:1947年我八歲,我的生活就是畫畫。父母親從香港帶回來的那本畢卡索50回顧展畫冊裡,我看到一張他14歲時畫的油畫,畫一個乞丐,一手拿棍子,另一手伸出來要飯,非常逼真寫實,還有很多素描。我後來看畢卡索的一些日記文獻,他這個人很驕傲,他說他16歲的時候,素描已經超過達文西了。這在當時給我一個刺激,因為我才11歲嘛,我就想從11歲到14歲,還有三年時間看看可不可以趕得上他,始終一天到晚在盤算這件事。

1947年那個展覽,實際上是我父親策畫的,但對我來說,也沒有想太多,覺得只不過就是把我的畫掛起來,好多人來看,我也就很開心。實際上,這件事情在當時是蠻轟動的,廣州、香港的報紙有很大篇幅的報導,基本上出現了「繪畫神童」這樣的調調吧,那時廣州市所有的中小學都來參觀畫展,所以是很轟動的。1948年在上海開油畫展也很轟動,那時候上海出現了幾個小天才,音樂界一個是彈鋼琴的劉詩昆,還有一個拉小提琴的,我則是畫油畫。在上海的展覽會上,是我生平第一次賣畫,一位美國老太太買了我一幅油畫風景,10塊美金,當時我就非常高興。

李:你13歲就考取了杭州藝專,談談這個特殊經歷。

龎:小時候在四川,又到上海,又去杭州,等於我的學習

都中斷了,而且我的興趣是畫畫,當時我就跟母親說,我不太想按部就班上中學、高中,說老實話,我也跟不上,因為很多課程比如數學、物理、化學根本都沒有接觸過, 我說想念美術學院,我媽媽說你還這麼小,人家要不要收你還是個問題,替你問一下好了。結果居然是可以,我想應該是因為我有兩次畫展的紀錄,後來杭州國立藝專變成中央美術學院華東分院,我就變成全國最小的大學生。後來我轉到北京中央美術學院,那時徐悲鴻還在世,我媽媽跟徐悲鴻說我年紀太小,希望我可以晚一點畢業,所以我總共念了五年。

李:念書期間遇到什麼樣的衝擊呢?

龎:對我衝擊最大的,就是我的文化水準不如其他大哥哥、大姐姐,那時候有點自卑,後來我就自修,我自修的方式就是讀字典。至於書畫方面倒是還好,因為畫畫對我 來說不是一件陌生的事情。在這段期間我總是覺得,學校裡頭學到的東西並不是我想走的路,原因一方面可能是受父母的影響,另一方面就是,我從小接觸的都是近現代藝術,特別是野獸派,從小畫畫就沒有什麼顧慮,很直接、很原始地憑著感覺去畫,但進入美術學院之後就比較嚴格,我在兩個美術學院的學期成績是「4+」,滿分是5分,因為我好像不太善於這麼聽話地去學習。

我對長輩們都很尊重,因為老師們也都是我父親的朋友,但我似乎還沒有完全崇拜過任何一個老師。比如說畫畫之外,我們要學透視學,色彩學、解剖學、中國美術史,西洋美術史、外語等,我後來看老師們的展覽,色彩學的老師拿出來的畫,色彩不見得最好;解剖學老師的書也不見得把人物畫得多麼準確,所以我常常會想,我的老師們並沒有這麼完美。

大學畢業那年,中央美術學院附中部剛成立,我被找去幫忙招生工作,來投考的男男女女都跟我差不多年紀。我畢業之後學校叫我留下來教學,我說不行,因為面對的學生全是跟我一樣年紀的人,於是我就離開了學校。離開學校倒是一件大好事,因為我走向了生活。當時到一位藝術家的工作室工作,通常學校剛畢業的人是不可能進到這樣的作室,這就是所謂的畫院前身,我的任務就是領薪水畫畫,經常要到 農村、工廠去畫,這跟學校的學習完全不一樣,在學校可以畫一個形狀、畫一個模特兒畫上一星期,可是我去農村、工廠,人家只給我一、二十分鐘的時間畫,這完全是另外一套。我覺得我真正的繪畫技巧是在生活裡鍛鍊出來的。

李:你似乎從20歲出頭就開始畫灰色調的油畫作品了?

龎:我從小喜歡顏色,而且我對顏色很敏感,這是天生的,我到現在依然認為,色彩好的藝術家不見得是學出來的,是本身的一種感覺。在我生活之中,不管到任何地方,尤其是北方,並不會出現五彩繽紛的色調,基本上是屬於比較灰色的調子,桂林、黃山、河北農村,這種灰色調很難拿捏,我自己在畫的過程中,發現這是另一個色彩領域,多少又受到文學的影響,從小我母親就叫我背唐詩、宋詞,我發現中國文學多半是屬於傷感、懷念、思念,有很多詞句轉換成繪畫上,就是屬於灰色調。比方說「別時茫茫江浸月」,這絕對是灰色調;「雲深不知處」,這也絕對是灰色調。我發現灰色調比較接近詩意性,加上自己對灰色的敏感,就很喜歡強調灰色調。

我當時去密雲水庫的工地,畫民工幹活,整天生活在那裡,黃昏的時候作油畫寫生,成為我的第一個成名作〈工地洗衣組〉,畫暮色剛起來、工地的燈光剛開始亮起來的氛圍,不去正面描寫「乾淨」、「生產」、「火熱」那些東西,而是從側面,比較抒情的角度去畫。從蘇聯回來的老師一看到我的畫就很讚揚,我們經常以為灰色就是黑色加上白色,但實際上那種灰是軍艦式的鐵灰,而不是我們要的空氣裡頭的灰色調。我離開大陸時,跟我父親告別,我們做了一次談話,其實沒談別的,就談灰色調,他說:你一定要自己開畫展,你的灰色調很特別,一般人畫不出來,出去以後你就走這條路子,二、三十張作品就可以開一個展覽,一直畫下去,一定會很成功。他還說:我在法國之所以出名,就是畫了一個灰色屋頂,被一個重要的收藏家買走,結果大家全都知道我畫了這樣的一張畫。

但是我離開大陸以後,並沒有完全去畫灰色調,主要是因為我在香港生活,那裡完全是個不夜城。而且我始終感到一個問題,就是中國人不太理解油畫,甚至亞洲人都不太理解,亞洲人去崇拜西方藝術,經常是崇拜西方藝術的形式,缺乏深入的研究,比如「油畫本質是什麼」這類的問題上,我覺得連日本的第一代油畫家都沒有做好,日本第一代油畫家比中國第一代油畫家早50年到法國,他們的素描很好,筆觸也很活潑,唯一一點沒有抓到的就是色彩。中國的繪畫就是黑白的繪畫,從黑白裡頭去追求墨分五色,而且東方人也都習慣了這些東西,此外,東方人自古以來的繪畫是比較平面化的,一到西方學習就特別佩服他們的立體感、真實感,自然走上研究西方的素描、三度空間,反而忽略了色彩,沒有把色彩當成很重要的油畫語言進行研究。從巴比松畫派之後,所有的畫家是注重色彩的,色彩最豐富的不是在亮面,而是在暗面。我現在覺得繪畫的語言很重要的就是色彩,要刻畫出精細的造形反而比較容易,尤其現在科技發達,很多設備可以輔助,可是色彩是感性的,要靠自己的靈感,靠自己的眼睛去捕捉最美的東西,畫在畫布上。

我一直不服氣的問題是,西方人的色彩為何這麼好?雖然中國繪畫是黑白的,但中國建築是五彩的,民間藝術也是五彩的,比如門神、年畫,所以在民間裡頭倒是色彩非常豐富,不過這些屬於裝飾色彩,所以我們的油畫不容易在世界上成功。這個東西很難說清楚,它有一個元素,你一旦抓到之後,作品的感染力跟深度就會是不一樣的。

我現在要嘛就是灰色調,要嘛就是色彩極端。我剛到臺灣時,有一陣子放棄了灰色調,因為很多人不理解,時常問我是不是畫晚上?是不是月光?我都無法回答。不過現在已經有很多人都非常喜歡我的灰調子,他們開始明白、開始理解了。

李:再談談決定離開中國這件事情,是在什麼樣的機緣呢?

龎:從小到大,法國巴黎一直是我的理想天堂,但是我進到杭州中國美術學院或中央美術學院後,一直到我在書院工作,這前後也有30年之久,這30年期間我根本走不出去,當時的社會除了與蘇聯有文化交流之外,跟歐洲並沒有直接的交流,所以我只能在畫冊上學習,心裡頭也一直很想到另一個世界去看一看,我經常喜歡叫我父親跟我說他在法國的感覺。

我太太的父親是臺灣的立法委員,當時恰好有一個探親的理由。政策規定,出去探親一年以後不回來,基本上就不是中國籍了。我離開大陸很不容易,雖然有一個陪同我太太到香港探親會面的理由,但我從來也沒敢申請,因為我怕會有一堆問題。剛好我跟鄧小平的女兒很好,她是我太太在師大女附中的同班同學,在畫院裡又是我的同事,後來她勸我,要出去探親的話最好全家一起走,我最後離開大陸是經過部小平辦公室的批准,才堂堂正正到香港。

李:剛到香港的生活如何?

龎:我在香港用過兩次畫展。到香港之後,認識的人好像也都不怎麼理我,也沒幫忙我介紹什麼工作,那時候很艱苦,也非常孤單,根本不知道該怎麼辦,龎銚那時已經出生了,全家只有60塊港幣,因為規定探親一人只能換20塊港幣。好不容易找到一個房子,房租是1700塊,我岳父支持了我們兩個月的房租,在毫無辦法的情況下,我給姐姐為封信,說我不請探親假,直接辦退職,最後根據我的退職年資,換了6千塊港幣,我的大陸身分就沒有了。但我還是無法生活,最後給傅聰打了電話,結果傅聰義不容辭,我向他借了3萬港幣,這樣稍微心安一點,一家人就住下來了。

我天天在天星碼頭看報紙找工作,但所有回信都說人已經找到了,我後來才明白,我根本沒有香港身分證,人家怎麼敢雇用我。在香港的第一年真的很辛苦。一個朋友有天來看我,她說:你為什麼不去藝術中心開個畫展?她在那裡開了一場音樂會,結果有人就請她去家裡教小孩子彈鋼琴,她就叫我試試看。我跑去藝術中心問,中心主任說展覽要一、兩年前登記,我當時帶了五張畫讓他看,他一看說我畫得這麼好,想了想說有個畫家登記了一個大展廳,旁邊有個小套間,最近剛把小套間退掉,我如果要租,算6百港幣就行,我心想6百塊錢還付得起,一看,其實也不是什麼展覽廳,就是安全門逃生梯的一個小空間,大概可以掛20張畫,我就說我要了,於是就開了第一次畫展。結果來的人很多,剛開始他們不是來看我的畫,是看外面的展覽,結果探頭發現裡面還有一間就進來看,然後口耳相傳,來的人就愈來愈多,最後居然賣掉九張畫,得到了3萬港幣。其中有個人對我說:你可以到中文大學去教課。我後來才知道他就是香港藝術中心的設計建築師何弢。我就真的去了中文大學,應徵的時候有個教授跟我說:我是香港唯一一位學藝術留美的碩士,香港學藝術的沒有人拿過碩士學位。聊了很多,他發現我對西方藝術發展並不是一無所知,看了我的畫也大吃一驚,說我的畫不像蘇派,反而有點像法國派。聊到最後,他答應幫我安排油畫班。我開油畫班的時候很順利,很多人第一期學完之後,第二期又繼續報名,就這樣教到我離開香港為止。

李:在香港的生活算穩定下來了,又怎麼會決定到臺灣呢?

龎:實際來說,我無法在香港生活,因為香港完全是個金融社會。我第一次畫展等於是個奇蹟,到處都在傳言說大陸出來一個畫家,什麼人都不認識,居然賣掉九張畫!因為那時在香港,藝術家一年賣掉一張畫就已經會到處傳了。我當時一直想到法國去,可是後來仔細想想就不去了。最主要的原因是,我那時已經42歲,我對藝術很多的看法,我自己要走的路已經定型了,我為什麼要到法國去?我又不是不知道法國的藝術。如果我要做法國的公民,等於要完全從頭學起,包括法國的文化、歷史,如果只是在那裡僑居是沒有意思的,我不能生活在唐人街裡。所以我覺得,如果要繼續搞好創作的話,還是要待在中國的文化背景裡,但我又已經從大陸出來了,不願意再走回頭路,新加坡雖然中國人也多,但是太小了,想來想去,感覺還是臺灣比較好,所以我就來到臺灣。

李:當時來臺灣有什麼樣的限制嗎?

龎:這說來也很傳奇。那時候有一個辦法,大陸人才凡是大學畢業生,可以報考臺灣教育部舉辦的轉換考試,因為臺灣不承認大陸學歷。不過很少有藝術家會走這條路,大部分去報考的都是醫生,因為很多醫生從大陸出來到香港後根本沒辦法行醫,拿不到英國的執業牌照,結果很多醫生在沒辦法的情況下只好在建築工地打工,背鋼筋水泥,有的還自殺了,有的就改行經商。那一年考試有70幾個人報名,全都是醫生,只有我一個人考藝術,69人都有了准考證,就我沒有。我覺得很奇怪就問負責的人,他們叫我親自到臺灣的教育部問一下,我就先來到臺灣。

去找了教育部的人問,原來是因為他們不瞭解大陸哪一間學校是大學,哪一間不是,所以沒辦法發給我准考證,我就解釋給他聽。大陸有兩個教育部,一個是教育部,管各省市中等以下教育,另一個是高等教育部,不分任何地區的大學都屬高等教育部管,我的中央美術學院的畢業證書上,銅印是高等教育部,說明這間是大學。他又問我,為何我的畢業證書上只有18歲?我又再做瞭解說,把家裡的背景,開展覽、進入學校的經歷請了一撕,最後才拿到准考證。

李:試題科目有哪些呢?

龎:在香港考試,第一個是素描,要畫一張維納斯的素描。後來是油畫,要畫一張20號尺寸的油畫,臺灣教授出題,當場公佈試題,因為只有我一個人考,考官就當我的 面打開試題卷,題目是用油彩畫一個白色石膏像,配紅布,前頭要有玻璃杯,還要有一把鮮花。還好我是有備而來,背包裡裝著各種襯布,立刻拿出一塊紅布,背景則是放一塊暗色的布,佈置得很好看,還叫我太太買了一大把花上來,考官都有點吃驚,一邊看著我現場作畫。第三個科目則是三民主義。後來公佈考試成績的時候,考官說你們當中有個人叫龎均的,到臺灣去之後一定會成為教授。好像一路都還蠻順利的,我就這樣來到臺灣。

李:到臺灣之後就到藝事教書嗎?

龎:我來臺灣的第一件事情就是在龍門畫廊開了第一個畫展,有很多藝術家、教授、學生來看,比如郭道正,他一看我的畫就問我:你的老師是不是顏文梁?我說:是啊!他是我其中的一個老師。大概因為他們也是這麼過來的吧,對我就很親切,對我的畫也很讚揚。後來國立藝專(現為臺灣藝術大學)請我去教書,說給我的頭銜是副教授,我就接受了。到學校之後,倒是沒有叫我去美術科,美術科又分國畫、油畫,因為編制已經滿了,就把我安插在美工科,因為美工科分陶瓷、平面設計、工藝這三組,名額比較多。我也無所謂,在美工科就美工科吧。所以我在臺藝大直到退休,都是在視覺傳達系。

學校對我很不錯,不過也經過一些小波折。我教了一年後沒有領到教師證,據說教師證要教育部發給,基本上要寫一份著作,而且要通過新聞局登記,自己有錢印本書還不行,後來我請藝術家出版社幫忙,出版了《油畫技法哲學》,最後居然也沒通過,沒通過的理由是我在臺灣還沒有講師資歷,沒有請師資歷就無法升副教授,我只好降轉成講師資格。

工作了很多年以後,我都忘了要申請副教授,後來才發現早就可以申請了,申請資格要六張畫、又要有一本三萬字以上的著作,於是我又寫了第二本書《繪畫寫生哲學論》,拿了十張畫去審查,萬萬沒想到,在系裡面就沒通過,當時我心裡頭就非常不舒服,後來我去問了才知道,不通過的原因被評為是我對系裡沒有認同感,我實在不懂什麼叫做「認同感」,後來施翠峰對我說:龎均你的畫絕對沒問題,你就別出聲,另外一位老師也是藝專畢業,今年已經是第三次申請副教授了,你不是才第一次嗎?我說:喔!聽懂了!聽懂了多年媳婦才能熬成婆。隔年,我在外面開了兩次畫展,申請副教授總算是系裡通過,教育部也通過了,學校裡的人告訴我,我們學校送出去的評分,我的分數是最高的,那時候我都已經60幾歲,很快都可以退休了。又過了三年,我申請教授,資格更難,當年要有一次個展,要有30件沒有公開過的新作品,還要再寫一本著作,於是我寫了最後一本書《油畫技法創新論》,很順利地,當年臺藝大、北藝大、南藝大送申請,只有我一個人通過。所以我直到70歲才辦理退休。

李:教學之餘,談談你自己這些年來在創作上的想法?

龎:到目前為止已經畫了60多年,對我來說,創作環境最好的就是臺灣。原因很簡單,就是自由,繪畫這方面沒有人來管我。另一個非常好的條件就是,因為我喜歡顏色,臺灣的風景,尤其臺灣的花卉簡直太好了。創作這一塊沒有人來干涉我,也因為這樣,我的創作才能到另外一個境界。

很多人的創作都是從題材出發,一人畫新疆人,另一人就畫西藏人,用題材來區隔,但畫風卻完全一樣,依我來看,畫風一樣、題材不同,根本就不是創新。那什麼叫做創新呢?繪畫本身是有純元素的,康丁斯基曾說,繪畫一個是造形,一個是色彩。這麼多年來,我自己的理解是,造形是可以變化的,甚至可以不要造形,比方說抽象畫,但任何一位畫家都不可丟棄色彩。

西方的近現代繪畫也吸收了東方元素,最早是吸收了日本浮世繪作品,後來馬諦斯、畢卡索這些人也受到中國的一些影響,但是西方人學習東方,也僅止於表面,東方講究的所謂「氣韻生動」的這些東西,西方人可能就不容易理解,這倒是我們需要在油畫裡添加進去的一種重要元素。為什麼我現在的作品裡,線條畫得比較多,因為我覺得西方人畫不出來這些線條的感覺,這種繪畫的意境,只能是中國的藝術家創造出來,受文化背景、文學等這種元 素的影響才有可能實現。

李:談談你現階段的創作步調與展覽計畫?

龎:目前創作上來說,我比較是有計畫地畫一些大幅作品,尺寸約是150號到300號不等,這有兩個原因,第一是我的年齡,也許再過幾年我可能畫不動了,所以現階段力爭自己能再畫幾件大幅作品;第二是因為展覽需要,為了應付之後要在不同地方的美術館辦展覽,必須要有一些大作品,比如我雖然已經在中國美術館開過畫展,如果同一個地方第二次舉辦個展,我總是希望能發表一些新作品。不過,要畫這些大作品就比較累,以我現在的畫風,必須在油彩還沒有乾的情況下畫完,但又因為畫幅比較大,思考也比較複雜。目前預計今年年底會到英國展覽,明年會在日本,也爭取能在法國展覽。