CLOSE

CLOSE

龎均是一個習慣於思考而又一直在追求個性化創造的畫家。他的父親是推動中國現代藝術發展的重要人物龎薰琹,他的母親是具有穎慧藝術稟賦的藝術家丘堤。成長在那樣豐富多彩而且極具開放性的文化環境中的龎均,從少年時期就以敏銳的藝術感,在父輩藝術圈中獲得佳譽。幼年時期為父母畫像,堪稱妙造自然。讀小學時期畫的水彩和速寫如〈抗日戰士〉、〈一條大河〉等,即已透露出自由舒暢的氣象。40年代後期,他和姐姐龎壔在廣州和上海舉辦雙人畫展,姐弟二人從此進入中國藝壇。50、60年代,他倆在藝術上的進展繼續為美術界所關注,他們的作品常常引起海內外同道的讚譽。在泛政治化氾濫藝壇的時期,龎均格調清雅的寫實油畫作品給人們過目難忘的印象。

1980年,龎均移居香港,後轉往台灣,在大陸美術界新人中,龎均成為陌生的名字。在近年文化藝術廣泛交流中,大陸藝術界「重新」認識龎均。特別是近幾年在北京、杭州、上海等地的展覽交流活動,大家再一次體驗了「士別三日,當刮目相看」的驚喜。經歷幾多風雨之後故人重逢,往往有「鄉音未改鬢毛衰」的感慨,但龎均帶給大家的繪畫作品和藝術著述,為我們展開了一片明朗的視野,無論舊雨新知,大家都從他的藝術和理論中感受到源源湧動的活力和出自實踐的歷史思索。

成長環境、文化素養和生活閱歷決定藝術家的藝術觀念。龎均認為藝術之所以具有生命力之價值,就在於它是藝術家個人心靈的紀錄與發洩。畫家的「夫子自道」,適可做為我們研究他藝術創作的繪畫。瀏覽龎均半個多世紀的繪畫,仿佛追隨行行重行行的旅人,在看不到盡頭的路上他留下脚印,在千山萬壑間迴響著他歌哭的餘音。我們從連綿的足跡和斷續的回聲中,想像他跋涉的歡愉和艱辛,並且逐漸接近藝術家波動的心靈。

龎均在40年代的作品,是性格氣質和家族影響的自然流露。從美術學院畢業以後,他在繪畫技巧上顯得更為成熟,造形的堅實和色彩的豐富,為他進一步發展打下理想的基礎。而學院嚴謹的訓練,並沒有限囿他自由無羈的藝術本性。

龎均在不同時期、不同體裁的作品中,從來看不到中國油畫家常因為顧忌造形而怯於放筆直幹的遺憾。龎均筆下奔流不羈的動勢,成為龎均的藝術基因標記。他的筆觸並不像工夫老到的國畫家那樣「無一筆無來歷」,而是精練與草率、必然與偶然的交織與共生。他的筆觸兼具揮灑與堆砌的意味,這兩種筆意顯然來自不同的文化源頭,其中中國式的「揮灑」(書寫)有著統率全局的作用。與傳統水墨寫意不同的是他拒絕程序化,珍視偶然性因素。這種氣概在他的人物畫中表現得很突出。中國美術界有一種以「功夫」論英雄的習慣,讓我們看看龎均的人物速寫,那種言簡意賅,那種解衣磅礴,那種對「偶然性」的因勢利導,無處不顯 示出精純的「功夫」,而其中的磅礴大氣,又怎一個「功夫」所能了!當然,這種「偶然性」絕非「野戰無紀之師」,而是「行所當行,止於不可不「止」的創造境界。

不僅運筆構思如此,龎均在人生態度和藝術思想上,受中國傳統文化散發處很多。從中國職業分工的習慣角度看,可以把他歸入「西畫家」之列,但從文化歸屬和精神境界看,龎均是充分汲取了中、西傳統文化營養的中國文人注意這一點,對於恰如其分地理解與評價龎均的藝術關係甚大。

色彩感覺的敏銳和細膩,是繪畫的另一特色。早在上世紀中期,他的油畫色彩就曾得到同行的讚美。他直截了當的手法抓取微妙的光影效果,往往是筆簡韻長去海外以後,他從「灰調子」出走,進入一個「日月光華」的天地──對於龎均來說,這實際上不是「出走」而是「回歸」,在經歷了多重體驗之後,他返回到他的父母曾經耕耘過的田園。但我想斗膽說一句,畫家畢竟不是洄游的魚,在繪畫色彩上,龎均確已比他父輩走得更遠,他超越了中國前輩畫家的色彩境界。

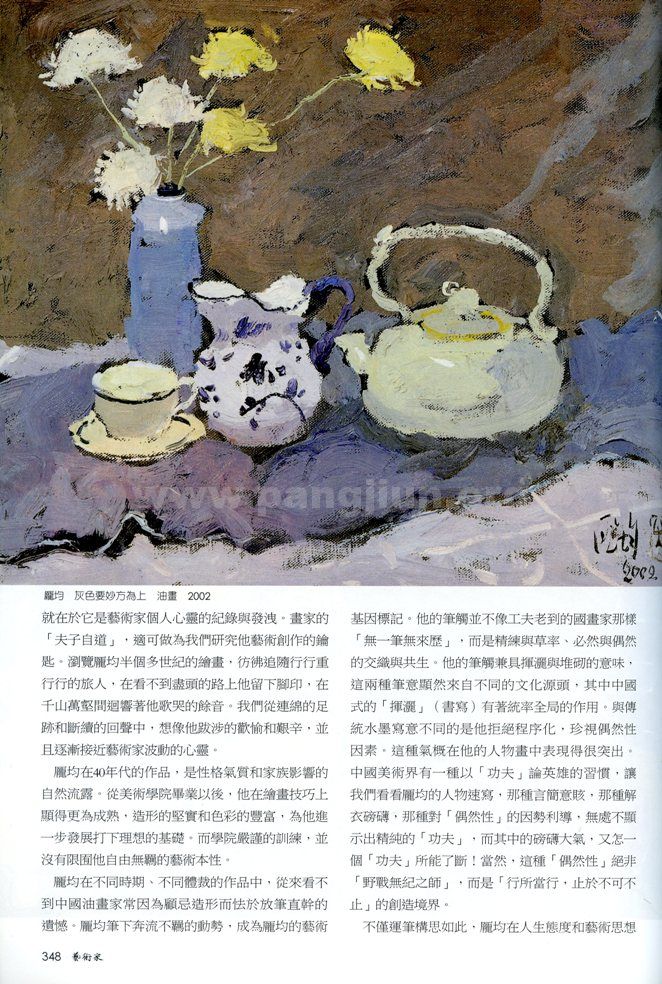

插滿鲜花的瓶罐,擺上水果的盤碗,是龎均常畫的題材。在這一類靜物畫中,他以甜暢恣肆的筆觸、鮮明醇厚的色彩,把作品的繪畫性發揮到極致,基於對中國民間藝術和西方現代繪畫的研究,龎均得心應手地調動鮮明強烈的色彩,那些純度很高的油彩,在他的畫面上構成裝飾性的色調結構,從90年代開始,色彩的表現性逐漸成為畫家關注的重心,許多靜物畫的主題就是色彩,色彩的表 現力及其感情傾向——〈紅與黑〉(1989)、〈白布〉(1999),〈紅花盆〉(1999),〈黑錄之趣〉(2000)、〈三原色之構成〉(2000),〈球菊與黃綠的果〉(2001),〈灰色要妙方為上〉(2002)、〈黑色之美〉(2002)、〈紅背景〉(2003)、〈繡球〉(2013)……….僅從標題文字就可以感知畫家對色彩表現的重視。

難能可貴的是這些作品中的色彩處理,它們飽滿、響亮、具有力度,而又顯示出高雅的色彩趣味在這方面發揮調領作用的是黑色與白色,黑與白在龎均的作品中,相當於色彩表現的台面和骨架,有這樣的台面和骨架,可以讓強烈的色彩盡情表現。深黑的點線和純白的塊面使緊密的色彩布局有氣可透,使喧鬧的色彩撞擊歸於平衡,而在那些能望著回憶薄霧的風景畫中,更是由黑與白彈響思鄉的琴弦。

如果說龎均的靜物畫色彩特徵是絢爛與飽滿、他的風景畫色彩特徵就可以說是優雅與含蓄。我們比照瀏覽他的風景與靜物,會為迥然不同的色彩情調出自同一畫家之手而感到驚訝。在描繪靜物時表現的那種高漲的熾熱,在風景畫創作中一變而為舒緩的沉靜,沉靜得近乎寂寥。澄澈的藍綠、溫暖的淺黃和微茫的淡灰,像是繁繞於作曲家心頭的基本樂句,它們迴旋往復,構成一首又一首憶念家山園林的抒情曲調。當畫家以油畫筆或者毛筆,像他的祖輩文人那樣抒寫煙水迷蒙的江南印象時,無論崔嵬的山峰,還是平遠的溪澗,都流溢著對故土的依戀之情。在這些作品裡,我們感受到的不只是一個閱盡滄桑的畫家絢爛之極而復歸平淡,更有傳統藝術精神對中國文人心靈的浸潤。

做為中國近現代藝術史的研究者,我對龎均的家世懷有濃厚的興趣。幾十年來,龎薰琹和丘堤充實而又坎坷的生命歷程,時時在我心頭浮現。當我在龎均無比豐厚的作品叢林中,發現他追循母親藝術足跡的作品時,禁不住淚盈眶。由此聯想到華夏文化的「生命性」,這一「大生命」正是在「小生命」的不斷更替、不斷變異和不斷創新中得以彰顯。(本文作者為中國藝術研究院研究員、美術研究所前所長)