CLOSE

CLOSE

二十多年前就已經聽到西方的評論家發表了荒唐的謬論:他們認為油畫藝術不屬於東方人,中國人不適合畫油畫。我正是聽到這種可笑的論點而鐵了心──這輩子不畫中國畫。

油畫怎麼可以成為西方人獨霸的文化?如果說東方人不適合唱義大利歌劇,也許還有幾分道理,因為習俗之不同,感情很難吻合,但是油畫只不過是一種工具,不能成為種族的專利。

從此後,我常常思考這一問題,內心感到有一種歷史的責任和壓力。回想中國的油畫歷史和現狀,中國之油畫歷史大約八、九十年,油畫的先驅者,至今在世的有劉海粟前輩,他最有發言權。此外前輩中有徐悲鴻先生,徐伯伯也是我的老師,他在教素描時,要求一條輪廓線的準確度,不超過七根頭髮絲,稱之為「鐵線」即不可改動之線。但他晚年沒有畫油畫,只有油畫的創作稿,他留下了許多素描傑作和粉筆畫傑作,是一流的。油畫並不多,確不如素描精采。據徐悲鴻自己說:他一生最有代表性的油畫,於抗戰期間藏在南洋水井中丟失了。徐悲鴻留下的是大量的中國畫,參用西畫技巧而有所創新,水墨畫成就大過油畫成就。

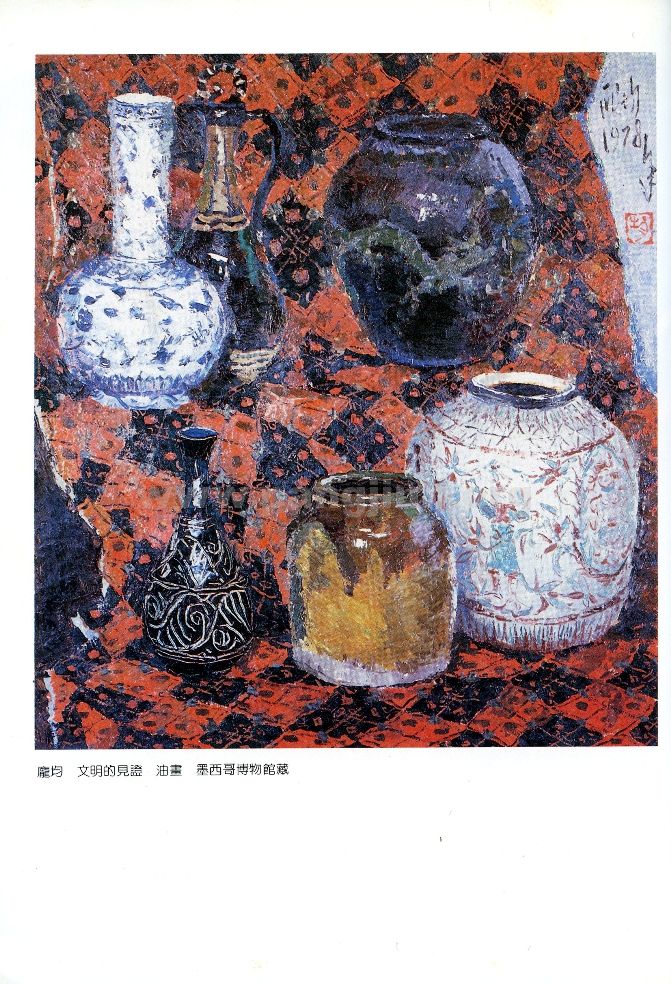

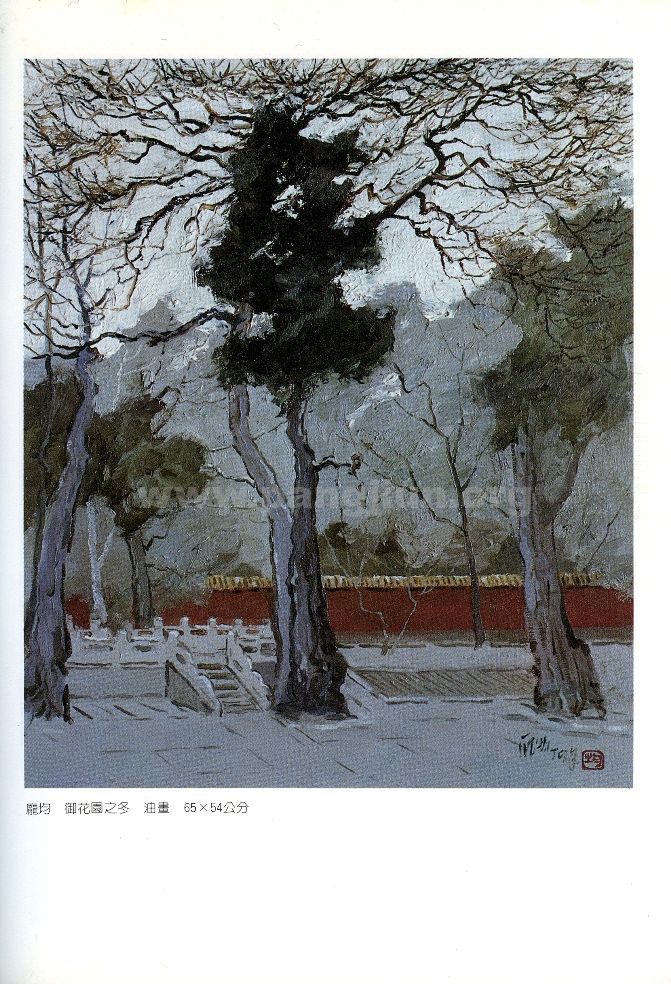

我自己的父親龎薰琹,在巴黎畫的油畫,完全具有巴黎人的現代感情,從巴黎回國後,抗戰期間以及勝利後,主要也是拿中國毛筆畫畫,晚年又畫油畫,格調中國化。但風燭殘年,時光不多,作品甚少。

劉海粟,二十至三十年代可稱現代派油畫大師,但近四十年來,可以說以中國畫為主,他的書法一流,不過間中畫油畫。一九七八年十一月八日,我同劉海粟在寫 生中相遇,他老人家用油畫寫生那秋天的蒼松與紅葉,並題了詩,其中兩句是:「興到圖成秋思遠,人間又道是梵谷。」確實筆觸老辣,一派大師風格!他談笑風生說:「你要寫回憶錄!」

吳作人先生也是我的老師,他留學於比利時,人體素描獲得金質獎,我還記得他的老師送他那幅兩小時的肖像畫,拿給我們拜讀師範,功力非凡。吳作人說老來視覺感變形,他也畫中國畫了。

林風眠先生也是老一輩留法藝術家,他很久以來就畫水墨畫。

留法的前輩中,呂斯白先生沒有畫中國畫。中國最早的留日畫家衛天霖沒有畫中國畫。我的母親丘堤,也是早年留日油畫家,四十八歲離開人世,她的作品少得等於沒有,只有史料,不久前有的學者想起她而加以研討。

台灣前衛派大師李仲生先生,三十年代同我父母一起,均為決瀾社成員,一生畫油畫。

綜上所述,中國第一代留法、留日之西洋畫家,多多少少都有轉為中國畫之現象。這究竟是民族性問題還是社會因素?或是中國畫更能使高齡藝術家得心應手?因為我是晚輩,不敢冒然評論。但我絕不同意那個西方學者之謬論:「中國人不適合畫油畫。」

香港和台灣兩地,也有不少留學西方的畫家,改行為中國畫。當然,在中國畫方 面都有程度不同的成就。

不能否認:油畫就是沒有在中國的文化生活中紮根,連中國的油畫大師自己都未能保持油畫藝術生涯之晚節。

在亞洲地區,日本的油畫藝術有了社會基礎,據我所知,日本為發展自己的文化下過大功夫,有專人投身於研究一個西方藝術大師,如學梵谷、複製梵谷作品、研究梵谷,曾經有全套搬過來的歷史階段。日本書法也是如此,下過大功夫研究唐宋各名家,然後演變成日本書法,日本的科技更是如此。由此可見,日本的民族精神包含了濃厚的全民組織性和一致性。而中國永遠是一個浪漫性的民族,主觀意識濃厚的民族。

東南亞地區,台灣比香港好得多,至少有收藏家買油畫家的作品,也有比較像樣的油畫畫廊,不像香港「行活」滿天飛。香港的商業油畫已經嚴重污染了普通欣賞者的眼睛,使香港成為欣賞格調很低的社會,分不清藝術的高低。任何畫展的冷落感也是可怕的!例如我參觀香港藝術中心趙無極的大型個展,停留了一個多小時,始終只有我一個人,這種局面令人寒心之極,以至使我懷疑:在香港的華人到底有多少精神文明?藝術成了沒有價值的東西。但我在台北一家畫廊眼看一位買主買下二十幅畫,大約每幅一萬台幣上下,雖然並非好畫,但一次買下頗為可觀,畫廊主持人告知我:買畫人是為裝修餐館。就用而言,能下此血本,相當不錯了!台灣是一個有文化文明的社會,具有夠水準的收藏家購買大師一級的作品。看來,一種畫種能否生存和發展,社會很重要,有出路才有發展。有甚麼樣的出路,就有甚麼樣的發展。日本的藝術大師雖然並無打入歐洲著名博物館,但日本本國對其藝術家的尊重,就其價值而論,同世界一流大師相比有勝之而無不及,這使日本文化的民族自尊大大提高,使西方學者開始重視和研究日本的書道和文化精神。

中國大陸有一段時期,每個火車站都有幾幅五米以上的巨大油畫,成了油畫唯一的功能和出路。年輕有體力的油畫家力爭此類機會,醉翁之意不在酒,因為可以借機來一次免費旅行!更重要的目的是可以收集一些異土風光及人物素材,免費獲得「副產品」。而老畫家們當然無此興趣,而「避重就輕」去畫比較有純藝術性的潑墨寫意了。因為油畫的出路只限於宣傳功能,而無發揮個性的天地,這也是西畫家們紛紛轉行為中國畫的原因之一,彼此心照不宣。

此外,中國畫種追求純藝術和自我,似乎比西畫容易接受。具有幾千年文化傳統的中國,人們已習慣接受祖先文化遺產,不懂也是好!因為是自己的老祖宗。八大山人的超脫世俗之作,真正能欣賞和理解的是少數,但萬民能接受。但對待西洋畫 却大大不同了,如對西方近代的梵谷、馬諦斯、畢卡索以至後來者,認為看不懂,是壞東西,曾經像小書一樣地被限制。其實就內容和形式而論,八大山人要抽象得多。這種拒絕和限制是人為的,是强制性的,是反學術的。這就是中國大陸幾十年油畫不能突破之根本,從學術的觀點看,是反美學反歷史的。

香港完全是另外一個問題,可以說太沒有文化根基、太沒有民族意識,基本是殖民文化,甚至在香港部分華人知識分子還不如在香港的西方人士重視與懂得中國文化,此乃香港一怪。油畫雖然來自西方,如沒有民族性一樣不能發展。香港油畫水準可以說極差!

不久前一位去美國深造的提琴家告知我,在大陸十多歲拉提琴的孩子,技巧完全過關能演奏帕格尼尼全部作品的有十多個,這些娃娃狂妄得很,聽林昭亮演奏,認為他的技巧沒有過關,毛病太多。雖然如此,但林昭亮的琴聲進入了大師音色,這一些孩子還達不到。

藝術本來就是如此,技術容易修養難。即使學到了熟練的藝術技巧,但距離藝術大師還有十萬八千里。這是更艱難的歷程,不是每個學畫者能夠成功的。

一個演奏家首先要具備技術性的功力,加之個人修養才能完美地詮釋音樂作品,故此學音樂者童子功極重要,同時一位出色的演奏家一定要尊重原作品的精神,不能離譜自由發揮,技術性的限制較强。我更喜歡馬友友的大提琴演奏,確實是一位奇才,是完全理解了西方文化的中國人。

油畫也是如此,西方人比中國人更理解油畫,這是文化基礎和修養問題,國人看中國畫很容易理解一樣。要掌握油畫就一定要理解油畫,一定要溶化在整個西方油畫傳統中,要先理解所有的流派然後再發現自己的路子。斷然拒絕十九、二 十世紀的油畫傳統,只去接受十九世紀前的油畫傳統,或只注意當今的油畫流派對 傳統一無所知,都是同樣的愚昧。

有了一個科班的好基礎,教教書,畫點畫混日子並不難,但要做一個真正的藝術家是很難的,畫家同音樂家的不同之處就在於:音樂家靠技術加感情的衝動和自身的靈氣,而畫家除了功力和激情外,還要靠思想和修養化為創作靈氣,一個藝術大師同時也是形與色的思想家。修養與靈氣,在課堂上和學術研討中永遠得不到,只有在自身的潛質中去自我發現。此點,太多的油畫家並無覺醒。

香港很多青年愛畫抽象畫,但完全沒有素描基礎和色彩修養,更無思想意念,作品使人噁心,啼笑皆非。其原因在於只走抽象的形式而無具備抽象之修養。其實抽象畫更容易暴露美醜雅俗之别。

自馬諦斯之後的西方流派,更接近中國人的文化情感和繪畫理論,整個西方藝術潮流靠攏東方,只有中國的文化可以充實走頭無路的西方油畫流派。

為什麼中國的油畫家還在盲目追隨西方或抱以拒絕?

歷史的時機是不可丢失的!