CLOSE

CLOSE

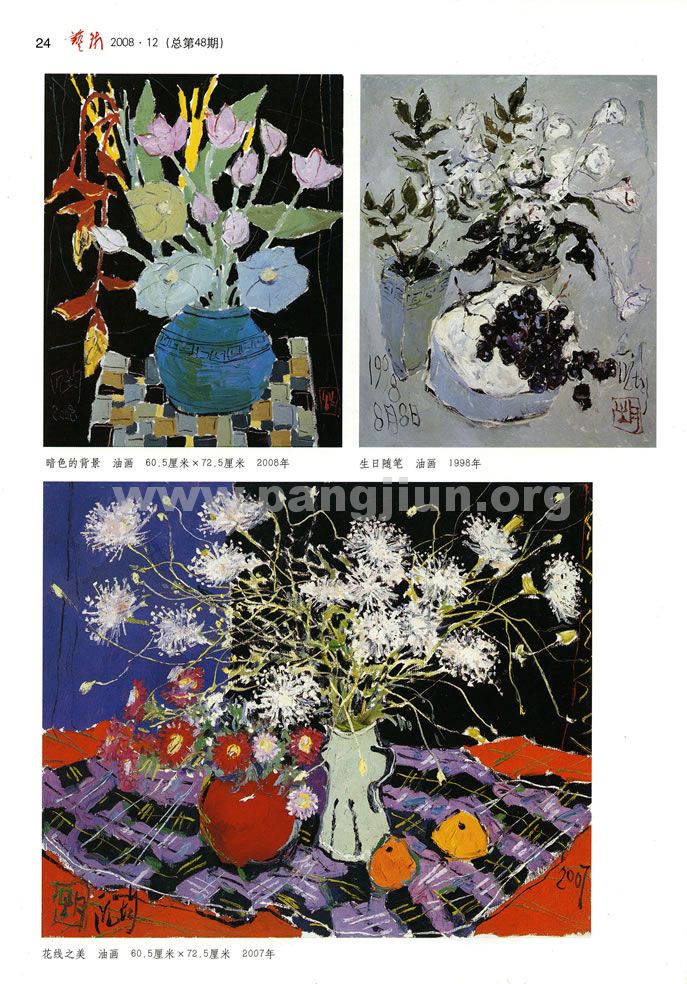

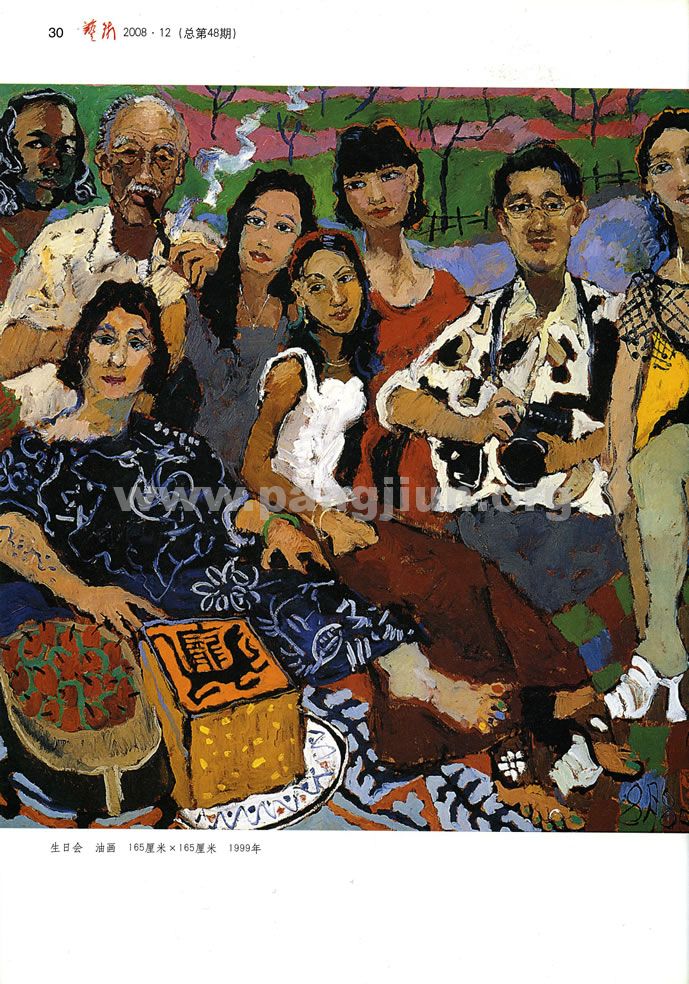

編者按:2008年11月8日至11月27日,中國美術館迎來了藝術家龎均先生的油畫個展,這對於久居臺灣的已過七旬之年的老藝術家來說也是藝術生命的收穫季節。入展作品多達百餘幅。

龎均先生出生于藝術世家,父親是中國20世紀現代藝術社團“決瀾社”的發起人,著名藝術家龎薰琹,母親是才華非凡的女油畫家丘堤。自幼接受良好的藝術薰陶,對待藝術直覺敏銳。在油畫創作和油畫理論方面多有建樹。此次展覽期間龎均先生還將其精品38件捐贈給中國美術館。是他遠離數十載回報故土的情誼見證。

記得1959年建國十周年之際,我已經畢業於中央美術學院五年之久,是一個青年畫家。中國美術館的興建,是十大建築之一,1960年正式啟用,在開館之前,回家可以進入參觀,但要脫掉鞋了,為的是怕踩髒了地面,對有史以來第一個藝術殿堂充滿了仰慕之情,心想何時我的作品能進入這大雅之堂?直至二十年後,中國美術館才開始舉辦在世前輩老藝術家的個展,像我這樣的第二代晚輩當然不敢妄想此事,但全國美展和北京市美展幾乎都有作品參展,1959年“建國十周年北京市美展”,我的畫成名作《工地洗衣組》(中國美術館收藏)首次展出。同時有蓋希文的新作《春到西藏》,吳冠中的風景《後海二棵老樹》首次展出,令人印象深刻。此外我還展出了《民族宮》和《北京鴨場》兩幅油畫風景(作品已毀)。 《工地洗衣組》作品頗受好評,在美協的“民調”中被列為十年優秀作品之一。我的老師羅工柳先生剛從蘇聯學習返國,見到我的作品對很多老畫家說:“均的油畫色彩非常好!”我的父親(龎薰琹)對我的作品難得如此興奮,他獨自去展場看過三次,這是他被打成右派後,在孤獨、寂寞、苦惱的生活中,惟一的一件“開心事”。我雖然沒有機會進入馬克西莫夫油畫訓練班,但在這次油畫創作之後,樹立了油畫自信。後來又畫了《劉胡蘭訪貧問苦》歷史畫(山西劉胡蘭紀念館)和《北京一二九學生運動》歷史畫。這一時期以寫實為主,但非常注意色彩的表現力。創作思考的主軸,還是題材的主題性意義。

文化大革命中,整個美術界的畫家們幾乎都停筆,以“紅光亮”表現領袖接見紅衛兵是惟一賴以生存的主題。我“出身不好”,但還有為單位畫風景畫賣給外國人的一點剩餘價值,因此,作品不斷出現在王府井“北京畫店”。至今較為年長的朋友還存有一點回憶……。

時至今年,經歷十一年藝術生涯(自1947年首展計),我已邁入“古來稀”的七十二歲。從20世紀進入21世紀,能在2008年在中國美術館舉辦頗有規模的油畫邀請個展,來得雖然太晚,但意義重大!

畫了一甲子油畫的歲月,前三十年只想努力做一個好的藝術家,但只懂技術不懂藝術,其實還是不真正懂技術。無法達到有法之極歸於無法的境界,然,惟能變者,必超於法之外。雖思路寬廣,想有所為而不敢有所為,惶恐離經叛道之罪。

近三十年終於突破自我的屏障,解衣般礴,尊重自我與藝術原本的法則,懂得了做一個真正的藝術家;畢生的精力,必須致力於藝術表現的創新,藝術才有生命力。這不是繪畫技能的“功力”可以達到的事。“題材”與藝術性無關,相反,“表現”的藝術性可以使平凡的“題材”,具有非凡的價值。藝術家不需要被人“指定題材”,只要對任何“物象”、“主題”有感覺,就可以“借題發揮”。其“目的性”還是為了表達藝術家思想深層的情感與靈性,把某種“物象”轉換為“精神因素”,這才是真正的“思想性”與“藝術性”,不是表面“說明性”的形象與符號。

“油畫”——作為一個崇高的藝術手段,只要一不小心地偏向了“廣告化”、“政治化”、“市俗簡單化”、“說明化”、“漫畫化”,必然失掉了藝術的“精神性”和“美學意義”的價值。

一旦想通了“什麼是藝術”(不一定人人想得通),我就變成了自由的藝術人,成為海闊天空、無法無天的油畫家。任何物象在我眼前,我只傳達當下的感覺,毫無“框框”能限制我的表現形式。“創作”不只是繪事“功夫”,更主要是“修養”與“頭腦”。學術相承,不可不學,更不可不用。凡創意必有源,博通中西古今為第一,道尚貫通,學貴根柢,學古、通古而不泥古,用長捨短,救其偏毗,參贊造化,推陳出新,力矯時流,方能盤盤大才,乃器屬大成。蓋古人多文曉畫,莫不遊藝繪事,而惟品格甚高、功力較深者,流傳後世。藝術作品之所以能達到“不朽”的價值,最主要的原因在於作品本身的“表現力”和“創造力”。當時代一旦成為歷史,那個時代部分赫赫有名的“藝術家”或“畫霸”,一定會隨風而去,煙消雲散!因為作品不一定是真好,反而像梵谷(Van Gogh)這樣一個在當代很吃不開又多病、如同流浪漢一般的藝術家,當他倒下後,他的偉大靈魂與才氣,隨風而起,飄蕩在宇宙之中,作品光輝不朽!因為作品是真好!

藝術家的“感情元素”和“靈感元素”通過“表現”與“形式”構成作品,此乃藝術的靈魂。

當藝術家心靈深處的情感、靈性,以及一種複雜情緒和經驗所積累的美學觀念和哲學理念交織一體,此乃藝術靈魂之靈魂。故此,藝術真正的“思想性”存在於表現與形式的內在之中,而非外在“教條式”的“說明性”。藝術最主要的功能,畢竟要具備美學欣賞的價值。

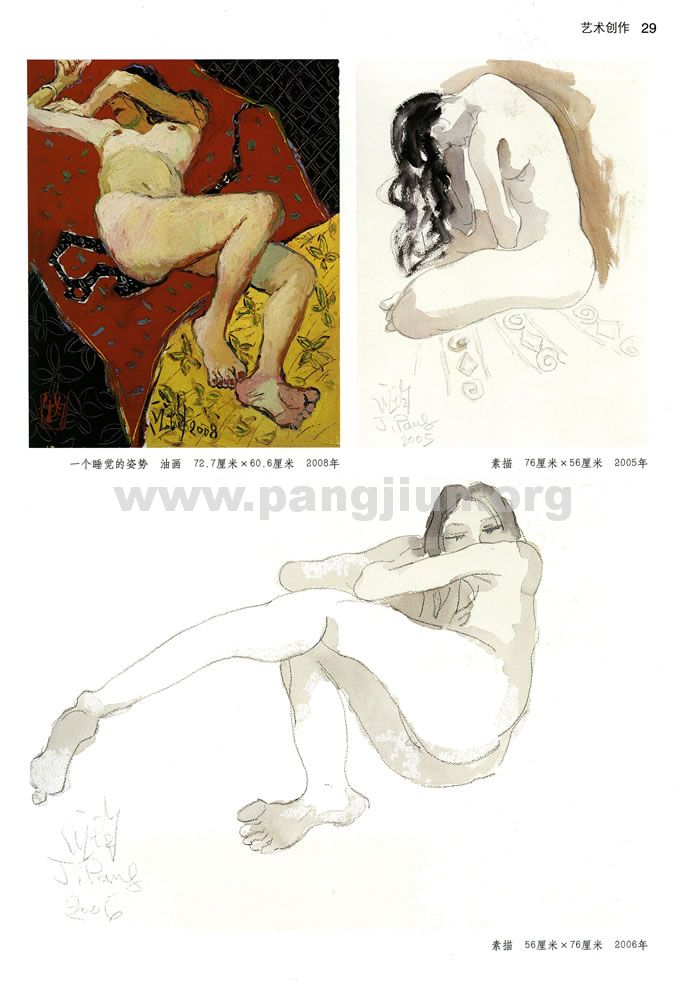

出自以上理念,我基本的繪畫元素,是以色彩與筆觸去表現人們常見的最普通的物質,以及看不見但可以感受到的“情感”、“情緒”等“精神因素”。要在常見的自然現象中見非凡,例如“花木”、“房舍”、“街道”、“山 ”、“雲”、“霧”、“雨”、“陽光”、“湖水”、“河流”、“溪穀”、“水鄉”等等。畫人物,我只想用自己的方式詮釋人物內在的個性、神態和美感。不求亦沒有驚天動地的“主題”,就像原始的,“山歌”,沒有歌詞與內容,但那喊叫的旋律,足以激動人心,唱出人性的悲歡離合,但只是一種聲音而已。這種人性的激情正是可以融入在無聲的色彩與筆觸之中。“造形”元素就放浪於形骸之外,以不似之似為真似。不求形似,而形自具。藝術具有精神性最為貴!方能邀真賞。

以上所言之畫路,在我的靜物畫中最為突出!擺靜物本身,就是一種“裝置藝術”──物體構成、色彩搭配、線條構圖、空間架構等等。再用“純藝術”元素──色彩與筆觸,構成“平面性”的“架上藝術”,就是藝術加藝術……毋須說明具象的物體,純屬感情與精神表述,一切盡在不言中。

感人在色彩,畫趣在用筆,用筆最難!在中國畫論中,“描”、“塗”、“抹”,乃用筆之弊,但這恰是油畫常見之筆法。中國用筆之法全在書中,有“一波三折”一語,最是金丹,用筆亦有“辣”字訣,使筆如刀之鑽利,從頓挫而來,非深於此道者,不知其味。深於此道者,中國氣魄、品味的油畫風,自然呈現。

使用油彩“蓋筆愈厚則神愈清,使筆要提得起,則緩處不妨愈緩,快處可更快,自能變化靈活,剛健中含有婀娜之致,勁力中而帶和厚之氣,洵稱人妙。”以上句乃黃賓虹作畫語,均可一字不改適用於油畫技法。

畢卡索(Picasso)的許多作品,運用了多種媒材,但非常恰當、感性、富有靈性,此乃天才與修養所致。現代科技的許多繪畫媒材,令人一不小心就不自覺地倒向“製作性”、“工藝性”、“設計性”,而少了“藝術性”、“繪畫性”。“設計”、“裝飾”與“繪畫”、“藝術”可以互補,但仍然存在一個微妙的差別和比例原則。“藝術性”與“繪畫性”的元素還應依靠手繪的功力與力道,用筆的速度、輕重,使用油彩的厚薄都是極端人性化的表現。所謂氣韻生動,支配這一切的是情緒。

“情緒”來源於“修養”,“修養”來源於“知識”,“知識”來源於“經驗”,“經驗”來源於“歲月”。坎坷滄桑的歲月容易出現好的、有深度的藝術家。藝術家往往是苦難與寂寞的產物。優越感與享受,潛藏著藝術墮落的危機。

在西方近代藝術史中,凡是深入研究、體驗過印象派的技巧與表現方式,最後一定會把注意力放在梵谷(Van Gogh)、高更(Geauguin)、塞尚(Cezanne)的演變和美學概念;他們的作品存有一種藝術劃時代的“質”(quality)。他們的經驗提醒了藝術家不要做腦袋長在古代的畫家,品味老舊且乏善可陳。

20世紀初,世界的油畫藝術產生了三大主流;表現(Expressionism)、抽象(Abstraction)和幻想(Fantasy),但中國在20世紀的一百年中並無認真學習與研究,亦是因為大時代的動盪不安,影響到文化的交流與發展。差不多有半個世紀沒有人到義大利、法國、西班牙去學習。在50~60年代只有少數人到俄羅斯(蘇聯)去學藝術。中國的油畫畫壇只有古典寫實畫派和學院主義的影響,而沒有西方“近代藝術”(印象派)、“現代藝術”(立體派、表現主義、野獸派、抽象派)的影響和階段,可謂“一百年斷層”,油畫技巧無法達到與西方油畫史同樣的成熟,但在21世紀初迅速急轉成“當代藝術”,這樣的“藝術接軌”有待後續觀察。

具備中西美學的深厚修養,歷經創作實踐的不斷磨練,方能有所創新。我逐漸形成作畫直接強化表現情緒和感覺,這一理念與中國傳統“文人畫”的精神很一致。西方油畫藝術中常見的“爆發力”、“熱情”、“情緒化”、“色彩力量”是東方藝術比較弱勢的。用濃豔的色彩達到高雅、沉穩、有力的境界,成為一種思想感情。這是我幾十年一直追求、解決的藝術技巧。

我在靜物作品中,努力用平面二度空間的方式提升純色(Pure Color)的地位,以色彩組合架構空間感,不經意地憑感覺簡化造形。因為作畫不刻意為“技術”而技術,即可自然的流露一點“原始”的氣息,呈現人性原本的爛漫與天真童趣。誠然,功夫深厚的技術,永遠是一種內涵與基石,它不在表面,而是一種“造化境界”,這一切歸功於“簡化”與“隨意”,以純藝術語言、純感性、純自然、純自我,漫遊在形、色之間。

油畫中的“色彩原理”和“造形原理”基本來源於西方的經驗,但“用筆哲學”和“用線哲學”,是中國繪畫的理論,比西方高明很多,後者比前者更難!後者是藝術問題、精神性問題,前者是技術問題、方法問題。當然,高明的“技術”與“方法”同樣是“感覺”、“意念”的精神性問題。

中國的筆墨理論用之於油畫,一氣呵成,氣韻生動,只能利用油彩的厚薄、用筆的輕重緩急速度,在剎那間定江山,最難處在於一筆不改。

我堅持單一的油畫材質,顏料用得很厚,通過運筆的速度和擠壓,產生厚薄起伏多變的肌理。這種“肌理”來自心田的靈感,利用“氣功”發功的手段,使“手感”富有靈性。它不是一個理性的行為。

由此可見,藝術只不過是藝術家的“私生活”,完全是一種個人行為,是個性表露、心靈烙印和情緒發洩,沒有“虛偽性”、“投機性”,更不能陷入欺世盜名。

自由自在地以濃豔強烈的色彩構成,綜合為沉穩、厚重、有力的“灰調”,頗為“霸氣”的筆觸彰顯氣韻生動,柔而不滑、剛而不僵的線條,構成既矛盾又衝突的和諧美,就是我的“靜物畫”所要表現的元素。

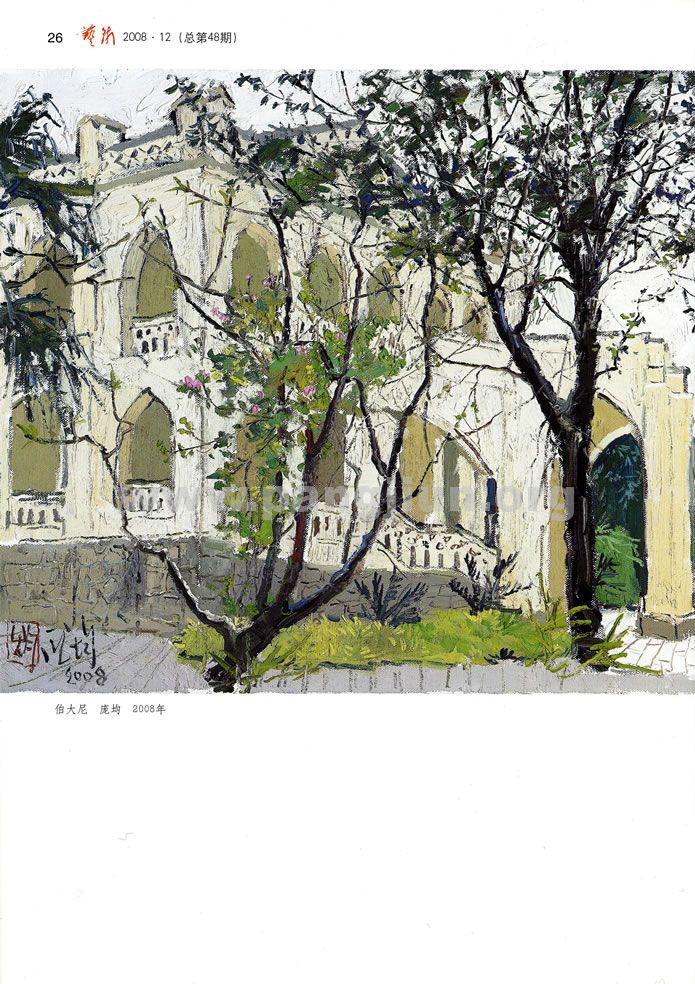

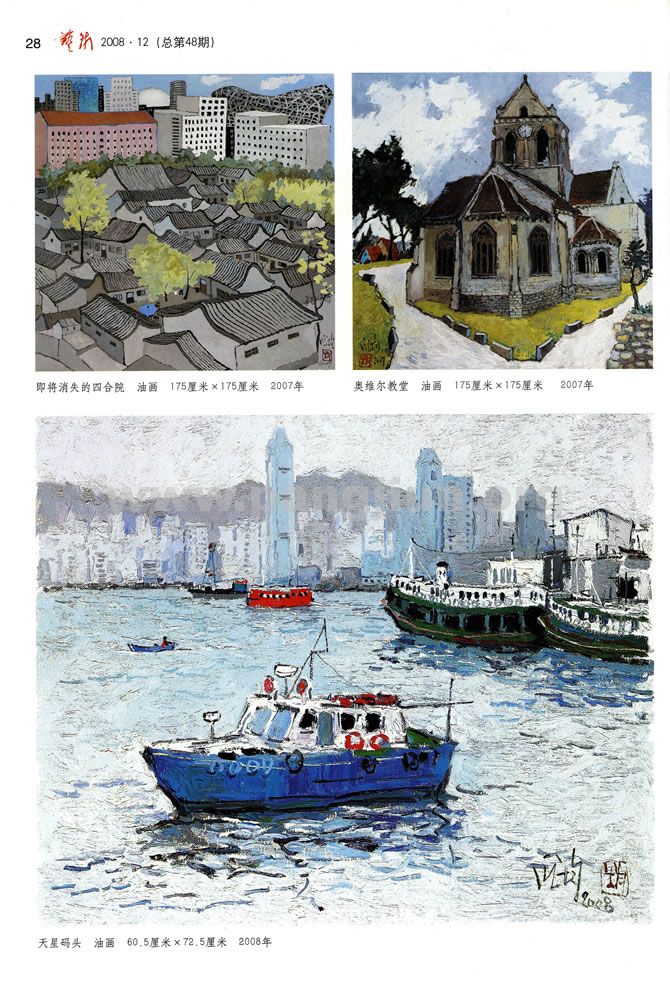

相比之下,風景畫必須轉向另一種色彩系列──“灰色調”。在西方的風景畫中,大多表現“真實感”、“空間感”,以及“光線美”。但中國文人對山水有獨到的見解與哲學,用西方的風景藝術模式畫中國風景就太淺薄了!在中國文人眼中,任何景色都是“情”,無論是文人還是畫家,都是借景抒情。只要有一點中國文學的修養,看景自然有“中國情”;黃山的“雲深不知處”,長江的“別時茫茫江浸月”,三峽的“輕舟已過萬重山”,江南的“小樓昨夜又東風”, 灕江的“野渡無人舟自橫”,蘇堤的“楊柳岸曉風殘月”,揚子江的“一江春水向東流”,北京胡同老四合院的“深院鎖清秋”,家住北新橋,“十年寒窗無人問”,……江山如畫、畫中有詩,詩中有畫。江山的 一草一木都是“情”,更是“思”!這種深沉的思緒,就是風景畫的靈魂,它的內在是那麼深刻,因此,它的色調必定是和諧、優雅、維妙維肖、沉穩又明快的灰調。

全世界有史以來的藝術家,能畫好“灰色調”的少之又少。原因在於必須同時具備三個條件:其一,眼睛天生對色彩高度敏感。其二,作者要有感情細膩的天性。其三,要有分析素描“灰色層次”的故感性。三者缺一不可。

控制色彩元素的魅力,最根本的還是一個“情”字,而真情來源於心靈深處的“靈性”,所謂“中得心源”。

畫風景畫往往情感墜入詩的海洋,不是“人間”而是“空靈”。要有“空山不見人”的景。“冷冷清清淒淒慘慘戚戚”的淡淡憂傷。“斷腸人在天涯”、“揀盡寒枝不肯棲,寂寞沙洲冷”、“蒼茫古木連窮巷,寥落寒山對虛牖”的孤獨、寂寞。這些空靈與寂靜的美感和說不清楚的情懷在血水中蕩漾,化為抽象的精神因素和詩情。所以我的風景畫往往是一種“詩性”和“音樂感”──緩慢、柔性、明快的樂章。具體的實景不那麼重要。

最後我想特別說明的是:我的油畫(無論是靜物、人物、風景)始終是在實踐中不斷探索油畫表現的新路和個人的風格。這完全不是思考究竟什麼東西的“題材”和“內容”問題,而是追求“藝術元素的表現力”和符號,我自認為在我的作品中,最成功地呈現藝術理念的是我的“靜物”作品。“人物”與“風景”對我而言,還存在一種客觀“造形”的美感,不可能完全捨棄,它必須是創作元素之一。這就是一種“限制”。畫“靜物”,從色彩到形,是完全自由的,所以畫面彰顯個性與情感更強烈!我對人物造形與個性的刻畫並不寫實,力爭做到我想要的感覺,用寫意方式強化“藝術性”,但又不想徹底放棄造形走得太遠,亦不想嘲諷人類的愚昧和醜惡,畢竟苦難的人類還存在美感的一面。

人們與自然界是共存關係,任何景色都有自然生態和空間構成獨特的意境和詩意,這是自古中國文人觀景的情懷,亦是風景畫的“思想性”所在,是畫風景畫必備的修養。

我認為我在“靜物”作品中,所表現的色彩張力同西方的“後期印象派”和“野獸派”相比,有過之而無不及,在“用筆”、“用線”方面,亦是西方油畫史前無 古人的表現方式,在油畫中呈現了東方美學的特色,這是我幾十年努力研究和奮鬥的一點小小成果。

有幸的是,一旦我在油畫中認真吸取了中國繪畫的“大寫意”方式,追求“意境”與“氣韻”,大大放鬆了自己的畫法,不再約束自己。因為畫法的大改變,雖然年事已七十又二,眼睛的敏銳度和色彩感卻愈來愈好!“創作力”和“色彩感”仍在不斷進步和昇華。年輕時,常想一個問題:為什麼白石老人,畫到九十六七歲還愈畫愈好?而西方的油畫大師往往在六十歲後感覺衰退、藝術走“下坡路”(畢卡索除外)。我親身體驗到了中國的繪畫精神與身心的密切關係。中國方式的修身養性,能使藝術脫俗超越、昇華到一個造化的境界,曲高和寡、知稀為貴。

希望我對油畫技法與表現技法“民族化”之努力,特別是通過我的靜物作品所呈現的繪畫性和藝術語言,能邀真賞、貴獲知音。對中國油畫藝術之創新發展有所學術貢獻!

以上“藝術自白”只因才疏學淺,無法文從字順,浪費閣下不少時間,深感歉意!

2008年7月仲夏炎熱之季於臺北